Entrega de la actividad PEC2 …

Entrega de la actividad PEC2 …

Propuesta de una Aplicación Móvil para la Gestión de Recursos y Apoyo Psicosocial

Los campos de refugiados representan uno de los desafíos humanitarios más complejos del siglo XXI y que desgraciadamente pasan por debajo del radar público, por lo que no se les da la notoriedad que se debería.

En este artículo analizaremos el problema, el contexto, la aplicación que las las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el objetivo de explicar cómo estas pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas mediante un enfoque que combina innovación tecnológica, principios éticos y sensibilidad cultural, de estos tres pilares dos están pensados para la no marginación y deshumanización de la persona por la implementación de las tecnologías.

Se propone esta aplicación a la que eh nombrado de forma temporal App 365 Refugio a expectativas de un mejor nombre, una aplicación móvil diseñada para facilitar: la gestión documental, el acceso a información local, la formación educativa y el apoyo psicológico.

Como se ha comentado anteriormente el proyecto se fundamenta en el diseño centrado en el usuario, la superación de barreras tecnológicas y digitales, y el análisis de casos de estudio existentes. La propuesta busca humanizar la ayuda humanitaria mediante tecnología accesible, respetando la dignidad y autonomía de las personas refugiadas.

Créditos: Ramón Pérez

La importancia de este proyecto reside en mejorar la vida de millones de personas que se encuentran en una situación de total vulnerabilidad, además de ser un proyecto cuya viabilidad es real, teniendo como recurso principal las TIC y las diferentes implementaciones que estas ofrecen.

Para recalcar la gravedad del asunto repasemos en qué consiste la problemática, su impacto y el contexto. Como se ha recalcado anteriormente, los campos de refugiados representan una de las consecuencias más visibles y dolorosas de los conflictos y violaciones de los derechos humanos. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por guerras, persecución política, violencia o crisis climáticas, encuentran en estos campos un refugio temporal que, en muchos casos, se convierte en una estancia indefinida, que puede llegar a alargarse años e incluso décadas como es el caso de algunos campos de refugiados en África central.

Que quede como constancia de que el objetivo de este proyecto no es el de digitalizar procesos por el hecho de seguir la moda digitalizadora, sino todo lo contrario: se busca sortear obstáculos, dar información de calidad y humanizar, dand

o tanto poder como recursos de calidad a las personas que se encuentran en esta desesperada situación.

Créditos: Informe 2024 – Informes CEAR

¿Cuáles son las causas que hacen que esta situación sea una crisis y por qué ahora tiene importancia el proyecto?

Pues bien, a finales de 2024, según datos de ACNUR, más de 123 millones de personas en el mundo se encontraban desplazadas por la fuerza. Esta cifra incluye refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, y representa casi el doble de las personas desplazadas hace una década.

Países como Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania concentran gran parte de estos movimientos, pero el fenómeno se extiende globalmente.

Créditos: LinkedIn

Dentro de esta situación, que ya de por si es precaria se le añaden los siguientes factores:

Las TIC, bien aplicadas, pueden servir como una herramienta de empoderamiento y acceso a derechos básicos. Sin embargo, su uso también plantea preguntas éticas sobre privacidad, equidad digital y dependencia tecnológica, aspectos que deben abordarse con sensibilidad.

La llegada a un campo de refugiados supone el fin de una travesía, pero también el inicio de otra: la espera. La vida diaria se desarrolla en un entorno donde la incertidumbre es constante y los recursos escasos. El acceso a la educación, la salud y la información suele depender de la infraestructura del campo o de la presencia de organizaciones humanitarias.

Los refugiados suelen carecer de medios para guardar o validar documentos esenciales, lo que complica trámites legales y sanitarios. La salud mental, a menudo ignorada, se convierte en un desafío profundo. La ansiedad, el estrés postraumático y la depresión afectan a gran parte de la población refugiada.

Créditos: Ramón Pérez

El desarrollo de tecnología para contextos humanitarios requiere un enfoque radicalmente distinto al desarrollo de software convencional. El diseño centrado en el usuario no es simplemente una metodología, sino un imperativo ético cuando los usuarios finales se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y de tan dispar trasfondo étnico, religioso y educacional.

Es tal la complejidad de diseñar una buena integración que el diseño de esta se tendrá que ir actualizando y evolucionando mediante el feedback de los propios usuarios, los administradores de los campos de refugiados y el equipo de diseñadores. Por tanto, la estrategia de diseño cuenta con las siguientes bazas:

La participación de las personas refugiadas en todas las fases del proyecto es fundamental. Los refugiados deben ser co-creadores de la solución, no simplemente consultados. Esta aproximación reconoce que las personas refugiadas son expertos en sus propias necesidades y contextos.

Dando resoluciones y opiniones de altísimo valor para futuros y actuales usuarios, como los es la adaptación multi lingüística, la dirección de uso dependiendo de la dirección de escritura, los significados de los colores de las diferentes culturas y preferencias de uso dependiendo de la situación geográfica en la que se encuentre entre muchas otras.

La accesibilidad en App 365 Refugio debe considerar:

El desarrollo debe seguir ciclos cortos de prototipado y prueba en contexto real, con retroalimentación continua de usuarios y ajustes basados en uso en campo. Las métricas de éxito deben reflejar impacto humano real, no solo descargas o usuarios activos.

Metodologías como Scrum o Agile que permiten la entrega de código constante y rápidas permite esta transformación y capacidad de cambio dependiendo de las exigencias a las que se encuentre el aplicativo en el ciclo vital.

La mayoría de los campos de refugiados se ubican en áreas remotas con infraestructura limitada.

De hecho, haciendo investigación sobre la problemática, encontré un video que explicaba que uno de los objetivos principales de los campos de refugiados, es la independencia energética pues las infraestructuras no suelen proporcionar la seguridad de una entrega fiable.

Debemos tener en cuenta que solo el 35% tienen acceso regular a Internet, lo que representa un obstáculo más que mayor para el desarrollo y actualización del aplicativo, además de que los dispositivos disponibles son frecuentemente de gama baja.

Soluciones propuestas:

El 45% de refugiados nunca había usado un smartphone antes del campo. El 60% de mujeres refugiadas expresan ansiedad sobre tecnología digital.

Estrategias de mitigación:

Las normas culturales pueden limitar el acceso de mujeres a tecnología. La desconfianza justificada hacia aplicaciones que solicitan datos personales requiere construcción de confianza mediante transparencia total, minimización de datos y código abierto auditable.

Es por ello por lo que se debe de crear una aplicación lo más neutra política y culturalmente hablando y que el usuario pueda hacerla suya, que permite establecer un vinculo de confianza con los creadores dando la oportunidad de que la aplicación les ayude.

Créditos: Tendencias globales | ACNUR

Aplicación que ofrece información sobre servicios básicos mediante mapas interactivos y filtros. Fortalezas: interfaz multiidioma, información verificada, código abierto. Limitaciones: diseñada para contextos urbanos, requiere GPS preciso.

Créditos: Communication Tools – RefAid

Conecta refugiados con traductores voluntarios en tiempo real. Ha facilitado más de 500,000 conversaciones. Limitación principal: dependencia de conectividad constante.

Créditos: Bilingual? Tarjimly lets you help a refugee or aid worker right now | TechCrunch

Información vital a través de múltiples canales (web, app, Facebook, WhatsApp). Respaldo institucional genera confianza, pero interfaz compleja requiere alfabetización digital moderada.

Muchos proyectos fallan por: solucionismo tecnológico, diseño desde escritorios remotos sin participación de refugiados, dependencia de conectividad, descuido de contexto cultural, y falta de sostenibilidad. App 365 Refugio debe aprender de estos errores.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR]. (2024). Global trends: Forced displacement in 2024.

Gillespie, M., Osseiran, S., & Cheesman, M. (2018). Syrian refugees and the digital passage to Europe: Smartphone infrastructures and affordances. Social Media + Society

GSMA. (2023). Connectivity for refugees:

«The Digital Lives of Refugees» (2019):

Connectivity for Refugees Initiative (2023-2024):

Wall et al. (2017) – Information Precarity

Organización Internacional para las Migraciones [OIM]. (2023). World migration report 2024.

UNHCR Innovation Service (2023)

The Digital Lives of Refugees

Womens Experiences Refugee:

No hay comentarios.

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

Adjunto la entrega correspondiente a la actividad PEC2, en la que se realiza un artículo académico sobre la propuesta presentada en la práctica anterior que tiene como base central: la problemática social del acceso a la vivienda de los jóvenes en España, focalizando especialmente en aquellos con nivel educativo medio o superior y empleo estable. La investigación se centra en la identificación de causas estructurales, consecuencias sociales y económicas, así como en la propuesta de soluciones híbridas que integren enfoques multidisciplinares y herramientas digitales, sin limitarse exclusivamente a soluciones tecnológicas.

El presente artículo aborda la problemática del acceso a la vivienda entre los jóvenes en España, centrando el análisis en aquellos con un nivel educativo medio-alto y empleo estable. Esta cuestión se ha consolidado como un desafío social de primera magnitud, al afectar directamente la emancipación, la autonomía económica y la cohesión social de los jóvenes, así como su capacidad para participar plenamente en la vida civil y familiar.

La investigación se fundamenta en un diagnóstico exhaustivo que integra datos demográficos, económicos y sociológicos, evidenciando cómo la escasez de oferta de vivienda asequible, la elevada carga económica del alquiler y la precariedad laboral estructural limitan significativamente la capacidad de los jóvenes para acceder a un hogar propio.

Se revisan antecedentes teóricos y estudios recientes que contextualizan la problemática, incluyendo comparaciones con otros países europeos donde la emancipación juvenil es más temprana y sostenible. Además, se analizan los efectos sociales y económicos del retraso en la emancipación, tales como la desigualdad intergeneracional, el impacto en la natalidad y la salud mental. En respuesta a este diagnóstico, se proponen soluciones híbridas que combinan políticas públicas, modelos colaborativos de vivienda y herramientas tecnológicas de información y gestión (TIC), con el objetivo de generar un marco más equitativo y transparente para la obtención de vivienda.

El artículo concluye enfatizando la necesidad de un enfoque multidisciplinar que integre perspectivas sociológicas, económicas y tecnológicas, resaltando que la resolución de esta problemática requiere la cooperación entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil. La elección de este tema se justifica no solo por su relevancia social, sino también por su impacto ético y económico, constituyéndose en un desafío central para el desarrollo sostenible y la equidad generacional en España.

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en «todo un reto» para la juventud en España, incluso para aquellos jóvenes que cuentan con estudios medios o superiores y un empleo estable. Paradójicamente, nos encontramos ante la generación más formada de la historia española, más de la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años tiene educación superior y, sin embargo, es una cohorte que enfrenta graves dificultades para independizarse y formar un hogar.

Esta problemática se inserta en un contexto socioeconómico marcado por las cicatrices de dos grandes crisis en las últimas décadas (la Gran Recesión de 2008 y la crisis derivada de la pandemia de 2020), que han precarizado las condiciones laborales de los jóvenes y mermado sus expectativas de progreso. Aunque muchos jóvenes logran incorporarse al mercado de trabajo, suelen hacerlo en condiciones menos favorables que las generaciones precedentes, con alta temporalidad y sueldos modestos que no guardan proporción con el coste de la vivienda actual.

El propósito fundamental de esta investigación es ofrecer una mirada crítica, estructural y multidisciplinar sobre la creciente dificultad que enfrentan los jóvenes españoles con estudios medios o superiores y empleo estable para acceder a una vivienda digna. En este contexto, el estudio se plantea como objetivo principal el diagnóstico de las causas estructurales que configuran esta problemática, atendiendo a la interacción entre factores económicos, laborales, urbanísticos, normativos y socioculturales que inciden en la accesibilidad residencial del colectivo joven.

A su vez, se persigue analizar en profundidad las consecuencias sociales, económicas y demográficas derivadas de este fenómeno, no solo en términos de retraso en la emancipación residencial, sino también en lo relativo a la reproducción de desigualdades intergeneracionales, la precarización de la clase media joven, el descenso de la natalidad y los impactos sobre la salud mental y el bienestar subjetivo de los afectados.

Asimismo, la investigación tiene como objetivo identificar, a través del análisis comparado, aquellas experiencias y modelos internacionales que hayan demostrado eficacia en la mejora del acceso a la vivienda juvenil, con el fin de extraer aprendizajes extrapolables al contexto español.

Finalmente, se propone diseñar un marco de soluciones híbridas que integren políticas públicas ambiciosas, iniciativas sociales innovadoras y herramientas tecnológicas aplicadas, con el propósito de contribuir a la construcción de un ecosistema habitacional más equitativo, sostenible y ajustado a las necesidades reales de la juventud contemporánea.

El estudio se centra en jóvenes con estudios medios o superiores y empleo estable en España, grupo que, pese a su estabilidad relativa, continúa enfrentando serias barreras para acceder a vivienda.

El acceso a la vivienda constituye uno de los pilares esenciales del bienestar individual y colectivo, reconocido ampliamente tanto por los marcos jurídicos nacionales como por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En el caso español, el artículo 47 de la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y que los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, la persistencia de barreras estructurales que impiden a amplios sectores de la población, en particular, a la juventud, ejercerlo en condiciones reales de igualdad, revela una preocupante distancia entre el mandato normativo y la práctica social.

En este sentido, el problema de la vivienda no puede ser abordado únicamente como una cuestión de mercado o de disponibilidad de recursos materiales, sino como una problemática social compleja que afecta de manera directa a la calidad de vida, al desarrollo vital de las personas y a la equidad en el acceso a derechos fundamentales. Se configura así un fenómeno estructural, sostenido en el tiempo, que reproduce desigualdades y condiciona trayectorias biográficas, especialmente en aquellos grupos cuya posición socioeconómica, pese a una aparente estabilidad, no garantiza el cumplimiento efectivo de sus derechos. Este es el caso de los jóvenes con estudios medios o superiores y empleo estable, quienes a pesar de cumplir con los supuestos requisitos para la emancipación, enfrentan dinámicas sistémicas que les excluyen del acceso real a una vivienda adecuada.

Desde una perspectiva crítica, resulta imprescindible comprender que el acceso a la vivienda digna es indisociable de otras dimensiones estructurales: el modelo productivo, las políticas públicas de redistribución, el marco urbanístico y la cultura residencial imperante. En las últimas décadas, la progresiva financiarización de la vivienda, entendida como la transformación del hogar en activo de inversión y especulación, ha desnaturalizado su función social, tensionando aún más el acceso para los sectores que no poseen capital acumulado o redes de apoyo familiar. En este contexto, los jóvenes aparecen como uno de los colectivos más expuestos, al enfrentar simultáneamente dificultades de inserción laboral, salarios bajos, incertidumbre vital y una oferta habitacional profundamente excluyente.

Por tanto, abordar el acceso a la vivienda juvenil desde una lógica de dignidad y justicia social exige superar visiones meramente técnicas o asistencialistas. Implica reconocer que la vivienda no es un privilegio vinculado al mérito o al éxito económico, sino un derecho básico cuya garantía condiciona el ejercicio de muchos otros: la autonomía personal, la participación política, el arraigo comunitario y la construcción de proyectos de vida sostenibles. La imposibilidad de ejercer este derecho en condiciones igualitarias constituye, en última instancia, una vulneración del principio de ciudadanía plena y un desafío fundamental para la cohesión social en las sociedades contemporáneas.

Para abordar con precisión analítica la problemática del acceso a la vivienda juvenil, es necesario delimitar conceptualmente tres nociones fundamentales que atraviesan el fenómeno: emancipación juvenil, demanda residencial y precariedad laboral. Estos conceptos no deben ser entendidos como categorías estáticas o unívocas, sino como construcciones dinámicas que emergen de procesos sociales, económicos y culturales interrelacionados.

La emancipación juvenil alude al proceso mediante el cual las personas jóvenes adquieren autonomía material y simbólica respecto al núcleo familiar de origen, expresado principalmente en la capacidad de constituir un hogar propio. Este proceso implica tanto la independencia económica como la asunción de responsabilidades vitales, residenciales, afectivas, administrativas, que configuran una identidad adulta plena. Si bien en determinadas culturas mediterráneas la emancipación ha sido históricamente tardía, en el contexto actual su retraso adquiere un carácter estructural, forzado más por la falta de condiciones materiales que por decisiones voluntarias. En este sentido, la emancipación no solo representa un hito biográfico, sino también un indicador de integración social y un termómetro del funcionamiento equitativo del sistema económico.

Por su parte, la demanda residencial hace referencia a las expectativas, necesidades y posibilidades reales de la población respecto al acceso y uso de los espacios habitacionales. En el caso de la juventud, esta demanda se ve afectada por factores múltiples: la flexibilidad geográfica que exige el mercado laboral, las transformaciones culturales en torno a la vida comunitaria, la búsqueda de modelos habitacionales alternativos al hogar tradicional, y sobre todo, las restricciones económicas que condicionan las opciones reales de elección. La segmentación de esta demanda da lugar a diferentes perfiles: desde jóvenes que aspiran a la propiedad, hasta quienes optan por el alquiler, el cohousing o la convivencia intergeneracional. No obstante, lo común en la mayoría de casos es que la demanda residencial juvenil se vea frustrada por una oferta insuficiente, cara o inadecuada, lo que deriva en una desajuste estructural entre aspiraciones y oportunidades efectivas.

Finalmente, la precariedad laboral constituye uno de los principales determinantes negativos del acceso a la vivienda en la juventud. Este concepto no se limita a la temporalidad contractual, sino que engloba un conjunto de condiciones laborales desfavorables: inestabilidad en el empleo, bajos salarios, jornadas irregulares, escasas oportunidades de promoción, y desprotección social. En el caso español, la precariedad ha adquirido una dimensión generacional, afectando de forma sistemática a los menores de 30 años incluso cuando cuentan con cualificaciones académicas elevadas. Esta situación debilita la capacidad de planificación vital de los jóvenes, reduce su solvencia financiera ante bancos y arrendadores, y limita su acceso a instrumentos de crédito o ahorro, configurando así un obstáculo persistente a la emancipación residencial.

En conjunto, estos tres conceptos articulan el núcleo teórico de la investigación. Su interdependencia revela cómo las condiciones estructurales del mercado laboral y de la oferta habitacional actúan como filtros excluyentes que imposibilitan que amplios sectores de la juventud ejerzan su derecho a una vivienda en condiciones de dignidad, seguridad y autonomía.

La problemática del acceso a la vivienda juvenil ha sido objeto de creciente atención en la literatura académica, así como en informes institucionales y diagnósticos elaborados por organismos públicos y entidades del tercer sector. En España, la investigación ha evidenciado de forma reiterada que la vivienda actúa como un dispositivo de exclusión estructural que afecta de manera especialmente aguda a la juventud, incluso cuando esta dispone de niveles formativos altos y cierta estabilidad laboral.

Entre los estudios más relevantes, destacan los informes semestrales del Consejo de la Juventud de España (CJE), particularmente los elaborados en el marco del Observatorio de Emancipación, que ofrecen una radiografía sistemática de las condiciones de vida y vivienda de la población joven en España. [Investigación | Consejo de la Juventud de España]. Estos informes muestran de manera sostenida cómo las tasas de emancipación se han ido reduciendo en la última década, a la par que se encarecen los precios del alquiler y se estancan los ingresos juveniles.

Fuente: informes semestrales del Consejo de la Juventud de España (CJE)

La investigación llevada a cabo por el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha permitido constatar la existencia de una brecha generacional patrimonial creciente, donde los jóvenes poseen hoy, en términos reales, menos riqueza que las generaciones anteriores a su misma edad, en gran parte debido al menor acceso a la propiedad inmobiliaria.

Fuente: Banco de España

Desde una perspectiva más analítica, diversos trabajos académicos han profundizado en las implicaciones sociales y políticas de este fenómeno. Autores como Dolado (2021), Requena y López-Colás (2019) o Castellanos (2023) han subrayado que el acceso restringido a la vivienda no solo limita la autonomía individual de la juventud, sino que reproduce formas de dependencia estructural, perpetúa desigualdades intergeneracionales y tiene efectos desestabilizadores sobre el sistema de bienestar. Algunos estudios, desde el enfoque de la sociología urbana, han puesto el foco en el impacto de la turistificación, la especulación inmobiliaria y la falta de políticas redistributivas en el aumento de la exclusión residencial en los entornos metropolitanos, donde se concentra gran parte de la demanda juvenil.

En el ámbito europeo, el fenómeno ha sido también objeto de análisis comparado, especialmente por parte de instituciones como Eurostat, la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) y el European Youth Forum, cuyos informes permiten observar con claridad las diferencias en patrones de emancipación y en la arquitectura institucional de cada país.

Por ejemplo, países como los Países Bajos, Austria, Alemania o Dinamarca presentan tasas de emancipación más tempranas y sostenidas, gracias a políticas públicas que priorizan el alquiler asequible, una regulación estable del mercado y un parque considerable de vivienda social. En contraste, los países del sur de Europa, como España, Italia o Grecia, comparten una estructura habitacional dominada por la propiedad privada, escasa inversión pública en alquiler social y mayor dependencia de los recursos familiares, lo que tiende a retrasar la emancipación de los jóvenes y a reproducir modelos de dependencia generacional.

Asimismo, las estrategias de intervención en países como Finlandia o Suiza han demostrado la eficacia de enfoques mixtos que combinan subsidios directos al alquiler, provisión pública de vivienda y control de precios en zonas tensionadas. La comparación internacional, por tanto, no solo revela la especificidad del caso español, sino que aporta ejemplos de políticas estructurales sostenidas en el tiempo que han demostrado reducir las barreras de acceso a la vivienda entre los jóvenes.

Los antecedentes académicos y empíricos disponibles permiten afirmar que la problemática no responde a una coyuntura temporal, sino a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda, agravado por las transformaciones del mercado laboral y la débil protección pública en el ámbito residencial. La evidencia comparada refuerza la idea de que existen alternativas institucionales y políticas viables, siempre que exista voluntad política, coordinación intergubernamental y un enfoque centrado en el derecho a la vivienda y no en su mera dimensión mercantil.

El acceso a la vivienda por parte de la juventud en España ha estado históricamente condicionado por una política habitacional fragmentada, reactiva y, en muchos casos, subordinada a los intereses del mercado inmobiliario. A pesar de que, como hemos nombrado ya anteriormente, el marco constitucional, en su artículo 47, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar una vivienda digna y adecuada para todos, en la práctica las medidas adoptadas han resultado limitadas tanto en su alcance como en su sostenibilidad, generando efectos ambiguos y a menudo insuficientes para revertir las desigualdades estructurales que afectan al colectivo joven.

Durante las últimas dos décadas, las políticas públicas de vivienda han oscilado entre estrategias de fomento a la propiedad y programas de ayuda al alquiler, sin consolidar una red pública robusta de vivienda asequible. La política tradicional española, a diferencia del modelo centroeuropeo, ha favorecido históricamente la compra de vivienda a través de deducciones fiscales, créditos hipotecarios subsidiados y ayudas directas a la adquisición, lo que contribuyó a consolidar un parque residencial dominado por la propiedad privada. Sin embargo, esta orientación ha demostrado ser ineficaz para las generaciones más jóvenes, que carecen del ahorro inicial necesario y enfrentan condiciones laborales que dificultan el acceso al crédito hipotecario. Además, este modelo ha contribuido a inflar los precios de mercado y a convertir la vivienda en un activo de inversión, alejándola de su función social.

En cuanto a las políticas de alquiler, los principales instrumentos disponibles han sido los programas de subsidio directo al arrendamiento , como el llamado «Bono Alquiler Joven», y las desgravaciones fiscales para inquilinos y propietarios. Si bien estas medidas han ofrecido cierto alivio puntual, su impacto ha sido limitado por diversos factores:

En muchos casos, las ayudas han terminado capitalizándose en los propietarios, generando un efecto inflacionario que neutraliza el beneficio esperado para el inquilino.

Un elemento especialmente problemático ha sido la falta de parque público de vivienda en alquiler asequible. España destina un porcentaje muy reducido de su stock habitacional a vivienda social (alrededor del 2,5%), muy por debajo de la media europea. Esta escasez genera una presión añadida sobre el mercado privado y limita la capacidad del Estado para ofrecer alternativas habitacionales estables a quienes más lo necesitan, entre ellos los jóvenes. Las iniciativas recientes para ampliar esta oferta, como los planes de adquisición de vivienda para alquiler público o la cesión de suelo para promociones asequibles, aún se encuentran en una fase incipiente y su implementación depende de la cooperación entre distintos niveles de gobierno.

En 2023 se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, considerada el primer intento legislativo integral en esta materia en democracia. Esta ley introduce mecanismos para declarar “zonas tensionadas” y limitar el crecimiento de los precios del alquiler, así como incentivos para movilizar vivienda vacía y aumentar la oferta pública. No obstante, su impacto real dependerá de la voluntad política de las comunidades autónomas, que deben aplicar gran parte de las disposiciones, y de su capacidad administrativa para hacerlo de forma eficaz. En paralelo, continúan existiendo desafíos en la fiscalidad del sector, en la transparencia del mercado del alquiler y en la planificación urbanística orientada a la inclusión residencial.

En suma, el panorama actual revela una desconexión persistente entre el reconocimiento formal del derecho a la vivienda y los medios concretos para garantizarlo, especialmente en lo que respecta a la juventud. Las políticas públicas han tendido a ser parciales, discontinuas o excesivamente condicionadas por la lógica del mercado, sin articular una estrategia coherente a largo plazo. Para que la intervención pública sea verdaderamente eficaz, es necesario un cambio estructural que priorice el interés social sobre la rentabilidad privada, que dote de recursos estables a las iniciativas de vivienda asequible y que integre la perspectiva juvenil en el diseño y ejecución de las políticas habitacionales. Solo así se podrá revertir el actual déficit estructural de acceso a la vivienda que padece una generación sistemáticamente relegada del derecho a habitar dignamente.

La juventud española, entendida en sentido amplio como el grupo de población entre los 16 y 34 años, representa una proporción menguante dentro del conjunto demográfico nacional.

Según los últimos datos del INE y del Instituto de la Juventud (Injuve), los menores de 30 años constituyen solo el 15,9 % de la población española (2024), lo que refleja un claro envejecimiento estructural del país. Este declive demográfico se explica por el descenso sostenido de la natalidad, la elevada esperanza de vida y, en parte, por la emigración juvenil cualificada. Este desequilibrio intergeneracional plantea desafíos significativos para la sostenibilidad del sistema de bienestar y el diseño de políticas redistributivas que consideren las necesidades de los jóvenes, muchas veces infrarrepresentadas.

Fuente: 02_INFORME-JUVENTUD-2024_RESUMEN.pdf

Tabla Evolución de la población juvenil en España (1983-20 23)

En el plano socioeconómico, la juventud española presenta una paradoja: es la generación con mayor nivel educativo de la historia, pero también una de las más expuestas a la precariedad y a la inseguridad vital. A pesar de las mejoras recientes en la tasa de empleo, los jóvenes siguen teniendo una inserción laboral más inestable, con salarios bajos y mayores dificultades para acceder a una vivienda. Esta situación erosiona su capacidad de autonomía y limita el ejercicio de derechos básicos como la emancipación residencial, la movilidad geográfica y la planificación de proyectos personales y familiares a largo plazo.

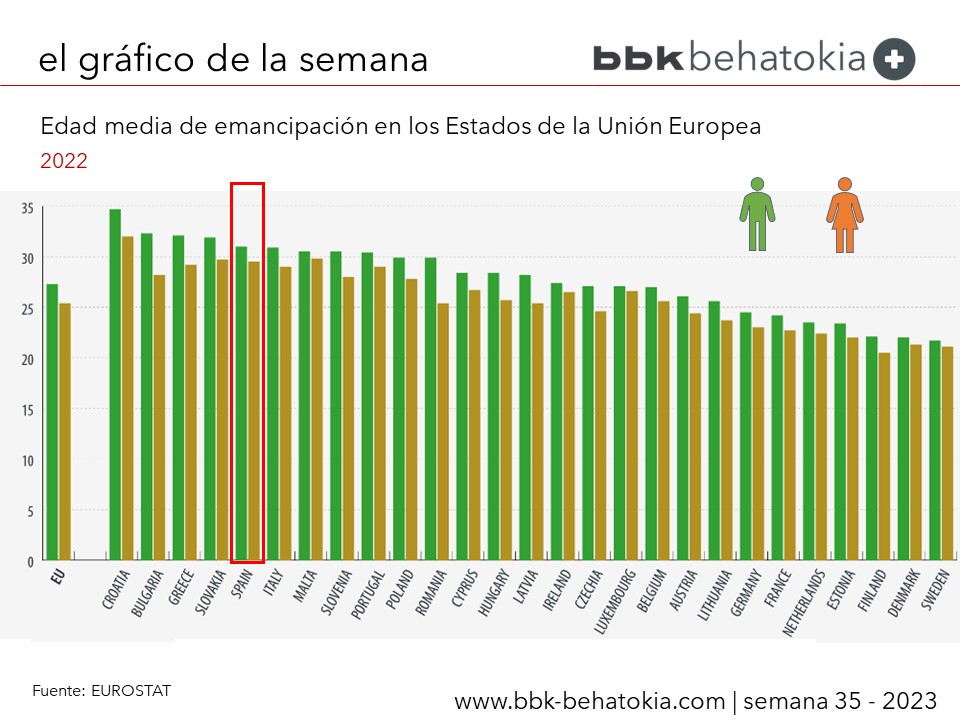

La emancipación residencial de la juventud constituye un indicador clave del proceso de transición a la vida adulta y del acceso efectivo a derechos sociales básicos como la autonomía, la vivienda y el bienestar económico. En el caso español, este indicador muestra una deriva estructural hacia el retraso, situando al país entre los últimos de Europa en cuanto a edad de independencia. Según Eurostat (2022), la edad media de emancipación en España asciende a 30,4 años, frente a los 26,3 años de media de la Unión Europea, y se sitúa más de una década por detrás de países como Suecia, Finlandia o Dinamarca, donde la juventud se emancipa alrededor de los 21-22 años.

Este desfase no puede explicarse únicamente por elementos culturales o por una supuesta preferencia por el arraigo familiar, como sostienen ciertos discursos tradicionales. Al contrario, la evidencia acumulada muestra que se trata de una consecuencia directa de factores estructurales: la precariedad laboral, la inflación de los precios del alquiler y la inexistencia de una política pública robusta en materia de vivienda. De hecho, la propia evolución histórica del fenómeno lo demuestra. En 2007, año previo a la crisis financiera global, la tasa de emancipación juvenil (16-29 años) en España alcanzaba el 26,1 %; en el primer semestre de 2024, esta tasa se ha desplomado al 14,8 %, marcando el mínimo histórico desde que existen registros sistemáticos (CJE, 2024).

Este retroceso implica que más de ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años siguen residiendo en el hogar parental, incluso cuando disponen de empleo y formación. En la franja de 25 a 29 años, un 65,4 % continúa viviendo con sus progenitores, lo que confirma que la dificultad no está asociada al grado de madurez o al nivel educativo, sino a la falta de condiciones materiales para afrontar un alquiler o adquirir una vivienda. Además, se ha intensificado el fenómeno de emancipación parcial o precaria: jóvenes que abandonan el hogar familiar de forma intermitente, que acceden a habitaciones en pisos compartidos o que se ven obligados a regresar a casa tras experiencias fallidas de autonomía.

Esta tendencia no solo compromete la libertad de los jóvenes para decidir cuándo y cómo emanciparse, sino que genera efectos secundarios de largo alcance: retraso en la formación de parejas y familias, menor natalidad, dependencia financiera prolongada y tensiones intergeneracionales. Lejos de ser una elección libre o una prolongación de vínculos afectivos, la emancipación tardía en España se configura como una manifestación concreta de exclusión residencial y de desigualdad de acceso a los bienes básicos de ciudadanía. En este contexto, la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio que solo una parte de la juventud puede alcanzar, habitualmente con apoyo familiar o patrimonial previo.

El mercado de la vivienda en España presenta un desequilibrio estructural entre una demanda creciente, especialmente por parte de jóvenes y sectores vulnerables, y una oferta limitada, mal distribuida y crecientemente inaccesible. Este desajuste constituye uno de los principales factores que dificultan el acceso de la juventud a una vivienda digna y asequible, y contribuye de forma directa al fenómeno de emancipación tardía y a la precariedad habitacional de amplias capas de la población.

En términos de oferta, España dispone de un parque residencial amplio en términos cuantitativos , más de 25 millones de viviendas, según el INE, , pero caracterizado por una estructura altamente concentrada en propiedad privada, por una débil presencia de vivienda social (menos del 2,5 % del total) y por una notable cantidad de vivienda vacía o infrautilizada. Las cifras más recientes estiman que más de 3,8 millones de viviendas permanecen desocupadas de forma permanente, lo que representa un 14,4 % del total. A pesar de ello, la producción de vivienda pública ha sido prácticamente residual en las últimas décadas, y las políticas orientadas a movilizar el parque vacío han tenido escasa implementación efectiva.

Por otro lado, la demanda residencial juvenil ha experimentado una transformación sustancial en los últimos años. Frente al tradicional modelo aspiracional de propiedad, hoy predomina una demanda de alquiler flexible, urbano y accesible, impulsada tanto por las condiciones laborales de los jóvenes como por cambios culturales. Sin embargo, esta demanda se encuentra con una oferta escasa, precios al alza y requisitos de acceso cada vez más exigentes. La confluencia entre la terciarización del parque de alquiler, el auge de los alquileres turísticos, la entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario y la falta de regulación efectiva ha generado una presión inflacionaria sostenida.

En cuanto a las tendencias de precios, los datos son especialmente reveladores. Según el Observatorio de Emancipación (CJE, 2024), el alquiler medio en España se ha incrementado en más de un 35 % en la última década, con picos mucho más elevados en zonas metropolitanas y áreas turísticas. A comienzos de 2024, el precio medio del alquiler se situaba en torno a los 1.074 euros mensuales, mientras que el salario neto medio de un joven de entre 16 y 29 años apenas alcanzaba los 1.048 euros, lo que implica que un joven en solitario debería destinar más del 100 % de su sueldo al alquiler de un piso tipo. Esta desproporción da lugar a situaciones de sobreendeudamiento, compartición forzada de vivienda o retorno al hogar parental.

Además, el precio de la vivienda en propiedad ha seguido una trayectoria ascendente desde 2015, superando en muchas regiones los niveles previos a la burbuja inmobiliaria de 2008. Esta tendencia, combinada con el endurecimiento de las condiciones hipotecarias y la exigencia de elevados ahorros previos (normalmente un 20 % del valor del inmueble más gastos asociados), sitúa la compra de vivienda fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes, incluso de aquellos con empleo indefinido. La consecuencia es una segmentación del acceso residencial basada en la posición patrimonial previa y no en el mérito o el esfuerzo profesional.

La relación entre condiciones laborales y acceso a la vivienda es particularmente determinante en el caso de la juventud española. Aunque el empleo constituye, en principio, un factor habilitante para la emancipación residencial, su mera existencia no garantiza la posibilidad real de acceder a un hogar propio. En las últimas décadas, el mercado de trabajo ha consolidado un modelo profundamente segmentado que penaliza de manera estructural a los jóvenes, incluso a aquellos que han logrado completar su formación y acceder al empleo formal. Así, disponer de trabajo ya no implica estabilidad ni solvencia suficiente para afrontar un proyecto residencial autónomo, lo que evidencia la fractura entre integración laboral y autonomía vital.

Uno de los elementos más significativos es la baja remuneración de los primeros empleos, que se sitúan, en promedio, muy por debajo del salario medio nacional. En 2024, el salario neto medio de los jóvenes de entre 16 y 29 años era de 1.048 euros mensuales, frente a un coste medio de alquiler que, en muchas ciudades, superaba los 1.000 euros. Esta ecuación impide que un joven pueda emanciparse sin recurrir a soluciones compartidas, endeudamiento o ayuda familiar directa. Además, más del 40 % de los jóvenes ocupados destinan más del 30 % de sus ingresos al pago de la vivienda, umbral considerado de sobreesfuerzo financiero por organismos internacionales.

A esta insuficiencia salarial se suma la persistencia de la temporalidad y la inestabilidad contractual. Si bien la reforma laboral de 2021 ha conseguido reducir la tasa de temporalidad entre los jóvenes ,pasando de más del 50 % en 2021 a alrededor del 36 % en 2023, la estabilidad contractual no ha sido acompañada necesariamente de una mejora sustantiva en los ingresos ni en las condiciones laborales. Muchos contratos indefinidos se enmarcan en modalidades a tiempo parcial, en sectores de baja productividad o con escasas posibilidades de progresión. En este contexto, la capacidad de planificación económica a medio y largo plazo, requisito imprescindible para asumir compromisos de alquiler o hipoteca, se ve seriamente mermada.

Además, el modelo productivo español, centrado en sectores como el turismo, la hostelería o el comercio, ofrece empleos caracterizados por la estacionalidad, la rotación y la dependencia de ciclos económicos volátiles. Este tipo de empleabilidad condiciona no solo la estabilidad laboral sino también la posibilidad de asentamiento territorial. Muchos jóvenes deben aceptar empleos lejos de sus redes familiares o en ciudades con un mercado inmobiliario tensionado, lo que amplifica la brecha entre oportunidades laborales y disponibilidad de vivienda asequible.

Por otro lado, la sobrecualificación y el desajuste entre formación y empleo también inciden negativamente. A pesar del elevado nivel educativo de la juventud actual, una proporción significativa de jóvenes desempeña trabajos por debajo de su cualificación, lo que conlleva frustración laboral, escasa retribución y pérdida de capital humano. Esta realidad desincentiva la inversión en educación como herramienta de movilidad social y contribuye al desencanto con las instituciones y el mercado laboral.

En definitiva, los factores laborales que afectan al acceso a la vivienda de los jóvenes no pueden ser reducidos a indicadores de desempleo o contratación. La precariedad contemporánea es multidimensional y se manifiesta en la confluencia de sueldos bajos, inestabilidad estructural, rigidez hipotecaria, limitación del crédito y desconexión territorial entre empleo y vivienda. Frente a ello, se impone la necesidad de repensar las políticas de empleo y de vivienda de forma integrada, garantizando trayectorias laborales dignas como condición necesaria , aunque no suficiente, para el ejercicio del derecho a habitar en condiciones de autonomía y seguridad.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna en condiciones razonables no constituye únicamente un obstáculo logístico o económico para la juventud, sino que produce un conjunto de efectos sociales, psicológicos y vitales de amplio alcance. Esta dimensión del problema, frecuentemente relegada en el debate político y mediático, resulta crucial para comprender la magnitud real de sus consecuencias, tanto a nivel individual como colectivo.

Uno de los impactos más visibles es el incremento de la desigualdad intergeneracional y socioeconómica. El acceso a la vivienda actúa como un factor de acumulación patrimonial clave; quienes logran emanciparse y adquirir un bien inmueble inician un proceso de capitalización y estabilidad económica a largo plazo. Por el contrario, quienes quedan excluidos, habitualmente los jóvenes sin apoyo familiar o redes de respaldo, se ven condenados a un ciclo de alquiler precario, gasto permanente y escaso margen de ahorro. Esta divergencia reproduce y amplifica las brechas existentes, generando una juventud segmentada por clase social y herencia económica, en la que la meritocracia pierde todo sentido práctico. En términos estructurales, se está consolidando una brecha entre generaciones: mientras los mayores acumulan patrimonio, gracias a la revalorización inmobiliaria y la estabilidad ocupacional, los jóvenes acceden tarde, o nunca, a los bienes fundamentales que permiten consolidar su autonomía.

Paralelamente, los efectos en la salud mental y emocional son cada vez más documentados. Diversos estudios, como los publicados por el Consejo de la Juventud de España y organismos de salud pública, han demostrado que la imposibilidad de emanciparse en condiciones dignas se asocia con un aumento de la ansiedad, el estrés crónico, el sentimiento de fracaso personal y el debilitamiento del proyecto de vida. La juventud actual ha interiorizado que, a pesar de su esfuerzo formativo y laboral, no tiene garantizado un horizonte vital estable, lo que produce una sensación generalizada de frustración y desconfianza hacia las instituciones. El hogar, entendido como espacio de seguridad, identidad y autonomía, se convierte en un ideal inalcanzable que erosiona la autoestima y el bienestar emocional.

Otro de los efectos fundamentales es el fenómeno del retraso vital. La emancipación residencial tardía impacta directamente en la postergación de decisiones clave como la convivencia en pareja, la maternidad/paternidad, la movilidad geográfica o el emprendimiento profesional. Este aplazamiento sistemático de los proyectos vitales contribuye, entre otras consecuencias, a la caída sostenida de la natalidad en España, actualmente una de las más bajas de Europa, y a la dificultad de consolidar nuevos hogares jóvenes. Esta disfunción demográfica, lejos de ser un simple dato estadístico, incide en la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, el sistema de pensiones y la cohesión social intergeneracional.

Además, la imposibilidad de acceder a una vivienda estable limita también la participación cívica y política de los jóvenes. La precariedad residencial impide en muchos casos el arraigo territorial, dificulta la participación en procesos comunitarios y limita el acceso a derechos vinculados al lugar de residencia, como el empadronamiento, el acceso a determinados servicios o la participación electoral. Se configura así una juventud itinerante, desanclada, con vínculos debilitados con su entorno, lo que repercute negativamente en su integración plena como sujetos activos en la vida social.

En conjunto, el problema del acceso a la vivienda no puede entenderse únicamente como una cuestión de urbanismo o mercado, sino como un problema estructural de justicia generacional y cohesión social. Las consecuencias de la exclusión residencial trascienden lo individual y afectan al tejido mismo de la vida democrática, productiva y comunitaria del país. Si no se corrige esta deriva, España se arriesga a consolidar una generación precarizada, desilusionada y excluida del relato de ciudadanía plena.

Uno de los factores más determinantes en la exclusión habitacional juvenil en España es la escasez estructural de vivienda de alquiler a precios asequibles. A pesar del volumen total del parque residencial , más de 25 millones de viviendas, el porcentaje de viviendas destinadas a alquiler social o protegido apenas supera el 2,5 %, una cifra muy por debajo de la media europea. Países como Países Bajos o Austria superan el 20 % de vivienda pública en alquiler, lo que evidencia un déficit crónico en la política habitacional española.

Esta insuficiencia no solo reduce la disponibilidad de viviendas asequibles, sino que también provoca una competencia desproporcionada en el mercado privado, especialmente en las áreas urbanas de alta demanda. El resultado es una presión inflacionaria sostenida sobre los precios del alquiler, que, en ausencia de una oferta pública significativa, termina expulsando del mercado a aquellos con menor poder adquisitivo: los jóvenes, los migrantes, las familias monoparentales o las personas con ingresos inestables.

Además, los programas públicos para el fomento del alquiler asequible han sido históricamente limitados, fragmentados y descontinuados. Aunque existen iniciativas que ya hemos nombrado anteriormente como el Bono Alquiler Joven o los planes de rehabilitación del parque edificado, su alcance sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. La falta de una política de vivienda sistemática y ambiciosa ha consolidado un modelo de acceso fuertemente mercantilizado, donde la vivienda se percibe más como activo financiero que como derecho social.

La segunda gran causa estructural que limita el acceso de la juventud a la vivienda es la precariedad laboral sostenida y la insuficiencia de ingresos, incluso entre quienes disponen de empleo estable. El mercado de trabajo español ha estado marcado durante décadas por un alto nivel de temporalidad, salarios bajos y trayectorias laborales fragmentadas. Aunque las reformas recientes han reducido el peso de la contratación temporal, las condiciones de partida siguen siendo desfavorables para el colectivo joven.

En términos comparativos, los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen salarios netos medios que no superan los 1.050 euros mensuales, cifra insuficiente para hacer frente a los costes de una vivienda en solitario, especialmente en las grandes ciudades. Además, la parcialidad involuntaria, la sobrecualificación y la escasa movilidad intersectorial dificultan aún más la mejora de sus condiciones económicas.

Este panorama laboral no solo reduce su capacidad de ahorro, sino que impide cumplir con los requisitos bancarios para acceder a una hipoteca, incrementa la dependencia económica familiar y perpetúa la inseguridad vital. En consecuencia, se configura un círculo vicioso donde la precariedad laboral alimenta la exclusión residencial y viceversa.

La lógica especulativa que ha dominado el mercado inmobiliario español desde finales del siglo XX constituye otro de los grandes obstáculos para garantizar el acceso equitativo a la vivienda. El sector ha estado profundamente influido por dinámicas financieras que han transformado la vivienda en un bien de inversión, favoreciendo prácticas de acumulación y rentabilidad por encima del uso habitacional.

Uno de los efectos más visibles de esta tendencia es la proliferación de vivienda vacía, infrautilizada o adquirida con fines exclusivamente especulativos. A pesar de que España presenta más de 3,8 millones de viviendas desocupadas, muchas de ellas permanecen fuera del mercado por estrategias de retención de valor o por falta de mecanismos coercitivos que obliguen a su movilización. Esta situación genera una paradoja social: hay viviendas sin gente y gente sin vivienda.

A ello se suma la presencia creciente de grandes tenedores, fondos de inversión y entidades financieras que han concentrado parte del parque inmobiliario, especialmente en el segmento del alquiler, generando procesos de gentrificación, desplazamiento poblacional y encarecimiento generalizado. Este fenómeno erosiona el tejido social de los barrios, dificulta el arraigo juvenil y limita las oportunidades de acceso en entornos laborales dinámicos.

El cuarto eje causal remite a las deficiencias del marco regulador y a la debilidad estructural de las políticas públicas de vivienda. Las políticas públicas han priorizado durante décadas el fomento de la propiedad mediante beneficios fiscales y apoyo al crédito hipotecario, relegando el alquiler asequible y la construcción de vivienda social a un papel marginal. Incluso los programas recientes, si bien representan un avance normativo, enfrentan importantes limitaciones en su implementación, tanto por la resistencia política de algunos gobiernos autonómicos como por la insuficiencia de recursos asignados.

Además, los instrumentos de control del precio del alquiler, la fiscalidad sobre vivienda vacía o la promoción del parque público siguen siendo tímidos y, en muchos casos, opcionales para las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta falta de liderazgo estatal, coordinación territorial y planificación estratégica ha impedido corregir los fallos de mercado, consolidando un modelo donde el acceso a la vivienda depende más del estatus económico familiar que de los principios de equidad y justicia social.

Ante la gravedad del problema habitacional juvenil, resulta ineludible la intervención del Estado mediante políticas públicas robustas, redistributivas y sostenidas en el tiempo. Una primera línea de actuación debe ser el incremento sustancial del parque de vivienda social en régimen de alquiler, de forma que el Estado recupere un papel activo como garante del derecho a la vivienda. Esto implica no solo la construcción de nuevos inmuebles, sino también la rehabilitación de vivienda infrautilizada y la movilización del parque vacío mediante instrumentos fiscales, incentivos o expropiación temporal para uso público en casos justificados.

A su vez, se requieren incentivos fiscales y financieros para propietarios que ofrezcan alquiler a precios razonables, especialmente si se destinan a jóvenes o colectivos vulnerables. Estas medidas deben ir acompañadas de una regulación firme del mercado, incluyendo topes al incremento de precios en zonas tensionadas, contratos de duración mínima y mecanismos de mediación para evitar abusos o cláusulas abusivas. El objetivo no es suprimir el mercado de alquiler privado, sino civilizarlo y someterlo a criterios de justicia social y equidad intergeneracional.

Más allá de la política institucional, es fundamental fomentar formas alternativas de acceso a la vivienda basadas en modelos colaborativos, solidarios y no especulativos. Uno de los más prometedores es el de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, donde los residentes no son propietarios individuales ni inquilinos del mercado, sino socios de una entidad colectiva que gestiona el inmueble bajo principios de uso, estabilidad y sostenibilidad. Este modelo, ampliamente desarrollado en países como Uruguay o Dinamarca, empieza a consolidarse en el ámbito español con experiencias como La Borda (Barcelona) o Entrepatios (Madrid).

También deben impulsarse iniciativas de cohousing intergeneracional y juvenil, que combinan unidades habitacionales privadas con espacios comunes para fomentar la convivencia, la ayuda mutua y la eficiencia económica. Estas formas de residencia, aún incipientes en España, tienen un alto potencial para responder a las necesidades de una juventud empobrecida, móvil y socialmente comprometida. El papel de los municipios y del tercer sector es clave para facilitar suelo, financiación y acompañamiento técnico a este tipo de proyectos.

En el contexto de transformación digital, las tecnologías de la información pueden desempeñar un papel relevante en la mejora de la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del mercado de la vivienda. Plataformas digitales que agreguen y verifiquen ofertas de alquiler, herramientas de Big Data que monitoricen precios reales, alertas de fraude o prácticas abusivas, e incluso sistemas de blockchain que certifiquen contratos, pueden empoderar a los jóvenes en un mercado tradicionalmente opaco y asimétrico.

Asimismo, pueden desarrollarse plataformas colaborativas de vivienda que conecten oferta y demanda bajo criterios éticos, sociales y comunitarios. Iniciativas como «Vivir en cooperativa», «Fundación Hogar Sí» o aplicaciones de búsqueda responsable de vivienda ya están demostrando que es posible integrar tecnología, participación y derecho a habitar de forma equitativa. La digitalización, lejos de ser neutral, debe orientarse hacia la equidad y la justicia habitacional.

Ninguna política de vivienda será plenamente eficaz si no se complementa con una estrategia laboral coherente que garantice empleo juvenil digno, estable y bien remunerado. La vivienda y el empleo son dimensiones estructuralmente entrelazadas, por lo que urge reforzar las políticas activas de empleo orientadas a jóvenes, con especial atención a la primera inserción laboral, la promoción del emprendimiento y la mejora de las condiciones salariales.

Además, es necesario articular mecanismos de apoyo financiero directo, como ayudas a la emancipación, avales públicos para el acceso a hipotecas, préstamos blandos o subvenciones condicionadas a ingresos. Estos instrumentos deben ser flexibles, accesibles y coordinados con las políticas de vivienda para evitar duplicidades o efectos perversos sobre el mercado. La colaboración entre administraciones, sector bancario y sociedad civil es esencial para construir un ecosistema emancipador donde el acceso a la vivienda no sea un privilegio, sino un derecho efectivo para las generaciones jóvenes.

La experiencia comparada en el ámbito europeo ofrece valiosas referencias para entender que el acceso a la vivienda digna no solo depende de las condiciones estructurales del mercado, sino también del tipo de intervención pública y de la cultura residencial dominante en cada país. Países como Alemania, los Países Bajos y Suiza han desarrollado modelos de política habitacional que, si bien no exentos de desafíos, presentan un mayor grado de eficacia en garantizar el acceso a la vivienda para la juventud y otros colectivos vulnerables.

En Alemania, el alquiler es la forma predominante de tenencia de vivienda, con una proporción cercana al 50 % del parque residencial. Esto ha sido posible gracias a una política histórica de fomento del alquiler a largo plazo, acompañada de fuertes garantías legales para los inquilinos, controles de precios y una amplia oferta pública. Los contratos de alquiler suelen ser estables, renovables automáticamente y sujetos a una regulación estricta que impide subidas abusivas. Asimismo, el parque de vivienda social representa cerca del 5 % del total, complementado por asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas habitacionales activas.

En el caso de los Países Bajos, la vivienda social representa en torno al 30 % del total del parque residencial, gestionado principalmente por corporaciones públicas o cooperativas supervisadas por el Estado. Estas viviendas están destinadas no solo a población en exclusión, sino también a sectores medios y jóvenes con ingresos moderados, lo que evita la estigmatización y favorece la integración social. El sistema está basado en una planificación urbana integrada, con criterios de sostenibilidad, cohesión y distribución equitativa del espacio residencial.

Suiza, por su parte, combina un modelo descentralizado y altamente regulado, donde los cantones y municipios tienen competencias clave en planificación urbana y control de precios. Aunque la propiedad privada es alta, existe una política activa de promoción del alquiler cooperativo y de acceso a vivienda mediante asociaciones comunitarias. El sistema bancario también participa con hipotecas accesibles bajo condiciones estables, y los jóvenes disponen de ayudas a la emancipación gestionadas localmente.

Estos países comparten algunos principios fundamentales: una política de vivienda entendida como servicio público, la promoción del alquiler estable y asequible, una oferta significativa de vivienda social o protegida, y la corresponsabilidad entre actores públicos, privados y comunitarios. Además, han logrado incorporar la perspectiva juvenil en sus estrategias, reconociendo que el acceso a la vivienda es un prerrequisito para la integración laboral, social y ciudadana.

La traslación directa de estos modelos al contexto español no puede hacerse de forma mecánica, debido a las diferencias institucionales, culturales y económicas. Sin embargo, sí es posible extraer aprendizajes estratégicos y principios replicables que orienten una transformación estructural del sistema de acceso a la vivienda en España.

En primer lugar, es urgente desestigmatizar el alquiler y promoverlo como opción digna y estable, a través de una reforma integral que otorgue seguridad jurídica tanto a arrendadores como a inquilinos. Esto implica estabilizar los contratos, controlar las subidas abusivas, garantizar la calidad habitacional y ampliar la fiscalidad progresiva en función del uso especulativo o social del inmueble.

En segundo lugar, se requiere aumentar de forma sustancial el parque público y social de vivienda, no limitado exclusivamente a situaciones de emergencia, sino como red estructural que garantice el acceso al alojamiento a sectores con ingresos moderados, especialmente jóvenes. Para ello es clave una inversión sostenida, la movilización de suelo público y la colaboración con entidades no lucrativas y cooperativas.

En tercer lugar, debe impulsarse una planificación urbana inclusiva, que priorice el derecho a habitar por encima de la lógica de mercado. Esto supone pensar la ciudad no como mercancía, sino como espacio de vida, convivencia y emancipación. En este marco, los jóvenes no deben ser expulsados a la periferia por razones económicas, sino incorporados activamente a los centros urbanos mediante cuotas de vivienda asequible y mixtura social.

Por último, el Estado español debe adoptar un enfoque multinivel y cooperativo, que involucre de forma coordinada a municipios, comunidades autónomas, administración central y sociedad civil. La vivienda juvenil no es un problema técnico, sino un desafío político y ético que interpela al conjunto de la arquitectura institucional. La adaptación inteligente de experiencias internacionales exitosas puede servir como palanca para impulsar un modelo habitacional más justo, sostenible y generacionalmente equitativo.

La investigación desarrollada ha permitido constatar que el problema del acceso a la vivienda entre los jóvenes españoles con estudios medios o superiores y empleo estable no obedece a carencias individuales ni a disfunciones coyunturales, sino a un conjunto de factores estructurales de orden económico, institucional y cultural. A pesar de disponer de los elementos que tradicionalmente han habilitado la emancipación , formación, empleo, esfuerzo, una parte sustancial de la juventud actual se ve imposibilitada de iniciar una trayectoria residencial autónoma, quedando atrapada en una lógica de dependencia prolongada y vulnerabilidad económica.

El diagnóstico revela que esta situación se explica, en primer lugar, por una oferta habitacional insuficiente y crecientemente inaccesible, especialmente en el segmento del alquiler. En segundo lugar, por una precarización sostenida del mercado laboral juvenil, que limita su solvencia financiera y capacidad de planificación. Y en tercer lugar, por un déficit crónico de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda desde una perspectiva de justicia generacional. Estas carencias se ven agravadas por la especulación inmobiliaria, la financiarización de la vivienda y la falta de instrumentos regulatorios eficaces.

Las consecuencias son múltiples: retraso en los proyectos vitales, desigualdad intergeneracional, deterioro del bienestar emocional, desarraigo territorial y debilitamiento de la cohesión social. Todo ello configura un escenario en el que el derecho a la vivienda para la juventud deja de ser una promesa constitucional para convertirse en una quimera, incompatible con los principios de equidad, inclusión y ciudadanía plena.

Frente a este diagnóstico, se hace indispensable una reconfiguración profunda del modelo habitacional español, que permita garantizar el acceso a la vivienda como un derecho social y no como una mercancía sujeta a las lógicas especulativas del mercado. Para ello, se proponen las siguientes líneas estratégicas:

Estas propuestas requieren de voluntad política, financiación suficiente y coordinación interinstitucional, pero también de un cambio cultural que sitúe el derecho a habitar en el centro del contrato social intergeneracional.

El abordaje de la crisis habitacional juvenil no puede limitarse a soluciones sectoriales ni tecnocráticas. Se trata de un fenómeno multidimensional, que afecta simultáneamente a los ámbitos del empleo, la economía, la salud mental, la planificación urbana, la participación política y la redistribución de recursos. Por ello, solo un enfoque verdaderamente multidisciplinar puede ofrecer respuestas a la altura de la complejidad del problema.

Desde la sociología, se evidencian los procesos de exclusión y segmentación generacional; desde la economía, las fallas de mercado y los desequilibrios en la distribución de renta y patrimonio; desde la arquitectura y el urbanismo, la necesidad de diseñar espacios habitables, accesibles y cohesionadores; desde la psicología, el impacto emocional y subjetivo de la inseguridad residencial; desde el derecho, la urgencia de garantizar el cumplimiento efectivo de un derecho constitucional; desde la tecnología, la capacidad de generar transparencia, trazabilidad y participación.

A ello debe sumarse una perspectiva colaborativa y participativa, que incluya a la juventud en el diseño de las políticas que les afectan. No se trata de construir soluciones «para» los jóvenes, sino con los jóvenes, reconociendo su agencia, creatividad y capacidad transformadora. La vivienda, como espacio de vida y proyecto de futuro, debe ser reivindicada como un bien común, compartido, protegido y cultivado colectivamente. Solo así podrá superarse el modelo actual, basado en la mercantilización del derecho a habitar, y avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y democrática.

No hay comentarios.

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

En este entorno moderno podemos apreciar numerosas problemáticas que afectan a variedad de grupos; algunas son de característica social, otras de características médicas… Sin embargo, dentro de las problemáticas médicas, encontramos que es habitual que surjan de ellas problemas de carácter social, que, dependiendo de su casuística, pueden ser más visibles o más invisibles.

Este trabajo se centra en aquellas que no son visibles, y que, por ende, su impacto social es muchísimo más drástico.

“Las discapacidades invisibles se configuran a partir de la presencia de síntomas físicos, cognitivos y emocionales que dificultan la realización de actividades de la vida diaria; estas no son fácilmente detectables a simple vista…” (Romero-Henríquez, 2023) Nos explican muy bien la raíz del problema de estas discapacidades; a pesar de tener alteraciones en la vida diaria, estas no se pueden detectar como podríamos observar en otras personas. No necesariamente llevan ningún tipo de asistencia física como un bastón o una silla de ruedas. Tampoco les falta una extremidad o tienen una desfiguración que delate sus dificultades. No obstante, eso no significa que no estén afectando la calidad e independencia del individuo.

Variedad de síntomas que produzca una dificultad para el desarrollo habitual de la vida diaria del individuo de forma independiente, que tengan por similitud el hecho de que no son observables a simple vista.

Pueden potencialmente afectar a cualquier perfil. Pueden darse en personas sanas que han transitado por eventos traumáticos, desde el nacimiento o como resultado de enfermedades degenerativas.

No. De hecho, se expresan comúnmente al tiempo, ya bien por los resultados de la enfermedad per se como por problemáticas asociadas como la pérdida de musculatura o de la independencia, provocando malestar emocional intenso.

Hay variedad de condiciones que afectan que se pueden considerar discapacidades invisibles.

Tabla 1 sobre afecciones que constituyen las discapacidades invisibles, Valle-Mejía, A. G., Cruz-Cruz, J. C., & Torquemada-González, A. D. (2024) pág. 27

Tal y como nos comentan Valle-Mejía, A. G., Cruz-Cruz, J. C., & Torquemada-González, A. D. (2024), los síntomas y otras complicaciones multisistémicas provocadas en las personas que cursan.

Estas afecciones varían en función de cada condición y de otros factores individuales como la edad, la función del

Sistema inmunitario, la condición física, los hábitos alimenticios, entre otros.

Lo cual nos permite observar que las necesidades son muchas y variadas, independientes para cada persona y condición, y pueden verse afectadas por factores externos a la raíz de la discapacidad, así como empeorar o mejorar gracias al entorno y casuística a la que se enfrente la persona.

De cualquier modo, hay ciertas ayudas generalizadas que favorecen la buena adaptación de la persona a su entorno.

Estas ayudas pueden ser físicas, sociales y tecnológicas.

Entre las ayudas físicas encontramos mobiliario adaptado, ayudas a la marcha como bastones, muletas, sillas de ruedas y variedad de elementos de esta tipología.

Entre las ayudas sociales podemos destacar adaptaciones curriculares y laborales totalmente adaptadas a la necesidad del individuo. Algunas de estas pueden ser diferencias de fechas de entrega, comunicaciones por escrito, en braille, asistencia en entornos como aulas o compendios.

Sin embargo, también formación y educación a personas del entorno, evitando fricciones innecesarias entre compañeros.

Por último, las ayudas tecnológicas pueden ser de increíble utilidad para ciertas personas. Las aplicaciones de habla alternativa, sensores que te avisan de cuando hay irregularidades en tu sistema antes de que pueda haber un brote, o aplicaciones que crean bases de datos, permiten facilitar ayudas farmacológicas y psicológicas gracias a dichos datos.

Debido a que la parte esencial de estas discapacidades es la dificultad de ser captadas a simple vista, crea una gran dificultad social que resulta en estigmatización que afecta de diversas formas.

Por una parte, tenemos la falta de credibilidad por parte de la sociedad general, lo cual dificulta la adquisición de ayudas claves en espacios donde no están necesariamente planificados, como puede ser en el transporte público o el supermercado. En estos espacios, la persona que tiene cierta necesidad puede ver que esta no se cumple debido a que la interpretación de aquellos que la rodean la contemplan como innecesaria al no poder entender u observar las dificultades de la otra persona.

Por otra parte, está el estigma que afecta directamente a la salud mental de la persona, ya que, a pesar de que algunas discapacidades son más comprendidas e incluso tratadas de forma más completa, como pueden ser el cáncer o enfermedades degenerativas, donde esta persona es consciente en cierto grado de que es enfermedad y que no lo es, muchas otras, sobre todo aquellas que afectan o tienden a coexistir con la depresión, ansiedad y otros trastornos. En este caso, el estigma está interiorizado de tal manera que causará en estas personas sensaciones de inutilidad, insuficiencia, falta de autoestima, etc.

Referenciando al Informe Olivenza 2022 (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2024), una encuesta en la Tabla 3, pág. 61, el aumento de las personas con discapacidad entre el 2008 y 2020, con un incremento de 536 mil habitantes. Si nos referimos a la Tabla 10 de este mismo estudio, podemos observar que en 2020 existía un 20.5 % de hogares con al menos una persona con discapacidad, alrededor de 3855.2 (en miles) de hogares que dependen de ayudas o apoyos.

Si bien no necesariamente todas estas discapacidades son invisibles, como vemos en la tabla 26, la diabetes, la depresión crónica y la ansiedad crónica están entre los primeros puestos después de la artrosis y artritis. Estas tres están dentro de nuestro ámbito de trabajo, por lo que se deduce que los anteriores datos son de gran importancia para nuestra concepción de la problemática.

Como comentábamos anteriormente, el estigma, tanto propio como externo, es clave para la salud mental y para que cada individuo reciba las ayudas y adaptaciones que requiera.

Y aunque estas situaciones son importantes, hay que dar importancia a las ayudas no estructuradas, aquellas ayudas que se obtienen desde el entorno directo, como son el entorno familiar, las amistades o los compañeros laborales o sociales (entendiendo por compañero social aquellas personas que, sin ser amigos, puedan conformar parte de la rutina, como compañeros de gimnasio, personal de asistencia no reglado…). Si bien más adelante se habla de la falta de conocimiento, aquí quiero resaltar la importancia de que el entorno social es el punto donde se diferencia claramente entre una discapacidad física y una físico-social. Muchas veces, la problemática experimentada tiene una raíz en los apoyos, los acondicionamientos y la relación de la persona con su entorno. Cuando el desarrollo de la vida no depende tanto de una rampa, sino de cómo se le ofrece a la persona apoyos, espacios y relaciones de calidad. Hay que priorizar un diagnóstico más humano, eficiente y unas adaptaciones individuales y acertadas. Y trasladarlas al ámbito de las personas, no solo a un papel. La formación en educación, salud y medios es absolutamente prioritaria para mejorar este entorno y la calidad de vida de las personas.

Como otras personas con discapacidad, dependiendo del baremo que disponga cada individuo, tienen derecho a unas adaptaciones y ayudas, ya sean servicios por parte de los ayuntamientos u otras figuras gubernamentales, como pueden ser asistencia de traslado, de limpieza, enfermeras de asistencias. O bien cierta cuantía monetaria para estos servicios. A pesar de ellos, y dependiendo de tu ubicación, tendrás más o menos adaptaciones, y puede que no tengas adaptaciones que realmente te sean útiles o cubran tus necesidades específicas. Por eso es importante, en vistas a futuro, integrar novedosas herramientas para la comunidad discapacitada, aprovechando las nuevas tecnologías.

Según observamos en el Informe Olivenza 2022 (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2024), una de las razones por las cuales se establece el consabido Ingreso Vital Mínimo en nuestro país fue para evitar desigualdad, encarando la desprotección de las personas discapacitadas.

Por otra parte, hablando sobre ayudas gubernamentales, nos encontramos con un punto crítico. Se trata de recibir estas ayudas.

Para hacerlo, debemos disponer de un porcentaje de discapacidad, de un mínimo del 33 % para la gran mayoría, o superior para muchas otras.

Una vez que tengas un diagnóstico, el cual puede alargarse en mayor o menor medida, no se concede la discapacidad. Se deberá pedir una cita de valoración de la misma. Según nos comentaba en FAMMA Cocemfe Madrid (Melania, 2021), la media de meses de espera son 13 para el proceso. Este dato varía entre comunidades y años, pero sin duda es un elemento disuasorio para que las personas que tienen esta necesidad puedan hacer todo el proceso, el cual no siempre es sencillo ni el personal de atención está informado.

La entrega de documentación, las diferentes citas e incluso los cambios de procedimiento y valores entre comunidades pueden convertir este proceso en una pesadilla para la persona que se encuentra con una situación tan complicada como un diagnóstico de este calibre.

IV. Información y formación

Como vemos, una sociedad concienciada es necesaria para la correcta adaptación de estas personas, y aunque el gobierno y otras organizaciones trabajan para llevar a cabo ayudas y medios para subsanar las dificultades, la información y formación deberían ser prioritarias, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel personal y social. Es importante entender cómo la escuela, los medios y la propia comunidad y ayuda se ven afectados por esta casuística.

Es importante que desde la primera infancia podamos formar e integrar a nuestros hijos en una sociedad que, como hemos visto, es variada, donde no siempre lo que se ve es lo que hay. Para esto es importante la inclusión de todos los perfiles en los primeros años de enseñanza.

Nos cuenta Fermín, Marlene. (2007) que En un Centro de Educación Inicial Inclusivo, los educadores son los que fomentan, entre sus alumnos, la comprensión, la aceptación y el aprovechamiento de las diferencias individuales. Pero solo esto no es suficiente; la exposición es una parte imprescindible para la aceptación; sin embargo, sin tener la información necesaria, puede caer con sencillez en el rechazo, críticas y empeoramiento de la situación, por lo cual la formación es una máxima que debemos contemplar.

Es por ello que, para dar respuesta a esta diversidad, se requiere mayor flexibilidad en el diseño y aplicación de los currículos, pues las escuelas inclusivas deben desarrollar medios de enseñanza que respondan a las diferencias grupales e individuales, lo que beneficia a todos los niños y niñas, y al desarrollo profesional de los docentes.

Esta diversificación en la aplicación de los medios beneficiará no solo el proceso de aprendizaje de los involucrados, sino que generará actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación y valoración de las diferencias, lo que necesariamente ayudará a construir sociedades más justas y menos discriminatorias.

Fermín, Marlene. (2007)

Cambien; es de importancia máxima dotar a los centros del personal, no solo formado, sino suficiente. Es socialmente sabido que pasamos por uno de los momentos donde la ratio profesor-alumno es demasiado alta para gestionar un aula de cualquier grado de forma óptima, y si le sumamos la diversidad de necesidades, alcanza un estado de precariedad alta donde los beneficios de estas diferencias se diluyen y ningún alumno recibe la atención necesaria, lo cual crea caldos de cultivo para la estigmatización temprana.

Es una constante el hecho de que las fake news son una problemática actual en auge, y de la misma manera que las fake news, la información falsa o poco adecuada se extiende de forma viral. Donde antes eran comentarios en la comunidad cercana, ahora todo llega muchísimo más lejos.

Eso conforma que muchos de los estigmas que forman problemáticas se extiendan y se cronifiquen.

Algunas de las ideas que podemos encontrar son que las personas con problemas mentales están “locas”, que no deberían tener hijos (fomentando la eugenesia de un colectivo), que no están capacitadas para desempeñar tareas complejas o que todas tienen deficiencias intelectuales severas.

Si bien hay un porcentaje de discapacidades en estados muy agravados en que realmente los individuos no pueden realizar una gran mayoría de actividades, esto es un factor personal y propio, y bajo ningún concepto se puede extender a un colectivo.

Para ilustrar un caso de bulo sobre esta temática, tenemos de forma reciente la presentación por parte de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, que en una conferencia presenta una supuesta cura o más bien un culpable sobre la aparición del trastorno autista en niños cuyas madres han tomado paracetamol durante la gestación. Numerosas empresas farmacéuticas, así como organizaciones que trabajan con personas autistas*, han negado que tenga ningún tipo de respaldo o credibilidad; sin embargo, que una figura de autoridad afirme esta conclusión provoca que personas que no disponen de los conocimientos y formación asienten esta afirmación en sus imaginarios a pesar de que existan datos contrastados en su contra.

Esta es solo una ejemplificación de lo sencillo que es para la sociedad caer en información parcial o errónea y transmitirla.

Es habitual que, cuando se presenta la ocasión de que algún miembro de tu unidad familiar se vea en una situación de discapacidad, las personas que conviven pasen a formar parte de sus cuidadores. Sin formación, sin instrucciones, sin datos.

Personas que nunca habían puesto una inyección pasan a ser farmacéuticas, enfermeras, rehabilitadoras sin ningún tipo de formación más allá de la necesidad imperante de ayudar a sus seres queridos.